Das Werden eines Anwesens

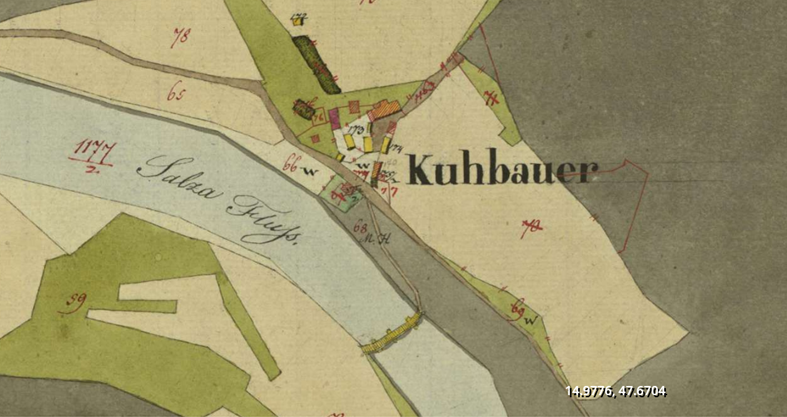

Der franziseische Katastar zeigt die Grundrisse samt Nebenobjekte dieser Zeit entlang der damals noch anders verlaufenden Dreimärktestraße (heute hist. Eisenstraße).

Das historische Grundbuch im Landesarchiv Graz, gibt Aufschluss über die ersten Eintragungen des Anwesens.

Eingebettet in die Bedürfnisse größerer Verwaltungssysteme bilden die bis heute zahlreichen Besitzerwechsel des um 1871 erstmals grundbücherlich genannten Kühbauer-Anwesens in der Kühbachau bis hin zum Flussbahnhof deutlich seine Version persönlicher Kämpfe um ein Bestehen in der Moderne ab.

Möglicherweise beeinflussten die Umdisponierung der Ressourcennutzung dieser Region zugunsten einer II. Wiener Hochquellleitung den ersten wirtschaftlichen Erfolg des Anwesens, der einstmals großzügigen Hofanlage – einer Villa im Gründerstil, einer Kegelbahn, einer Badestube, einer Zukeusche sowie weiteren Nebenobjekten wie Stallungen und Hofladen. Bis heute überdauert hat neben dem Haupthaus ein Teil der historischen Kegel-bude sowie die einstige Zukeusche (Nr. 170), die heute vom Grundriss her noch an ein Bahnhofsgebäude erinnert, als welche sie vermutlich bei seiner Adaptierung um 1871 gedacht war.

Zur geplanten Eisenbahnstrecken-verlängerung von Großreifling bis Wildalpen kam es jedoch nie und somit auch zu keiner Bahnhofseröffnung in der Kühbachau. Die Zukeusche beherbergt heute eine kleine Pension mit Wildwassersportangeboten auf der Salza, während das Haupthaus im Jahr 2018 von seinen Besetzern befreit werden konnte und nun – an Anlehnung an die historische betriebliche Funktion des Baus – die Homebase für den Kulturverein „Kulturbetrieb Flussbahnhof“ bildet.

Spätestens um die Mitte des 19. Jahrhunderts lassen sich die aus höheren Gegenden der Region stammenden Goldgruber im bereits gerodeten Salzatal in Kühbachau bei Wildalpen entlang der Dreimärkter Straße (heute: Landesstraße Hochschwabstraße B24) nieder um als „Kühbauern“ Landwirtschaft zu betreiben. Im Jahre 1871 wird der Verkauf im Grundbuch des Anwesen Nr. 13 Kühbauer (Fam. Thaller), auch Kühbachbauer samt den Objekten Nr. 169 und Nr. 170 von Anton und Elisabeth Thaller, geborene Goldgruber zugunsten Anton jun. und Maria Thaller vermerkt.

Zugunsten der Schonung der Quellgebiete und der Sicherstellung der Wasserqualität für die Wiener Wasserversorgung wurde allerdings die zuvor großflächig betriebene Rinderzucht nach und nach verboten, die Holzwirtschaft auch als Folge der fortschreitenden Industrialisierung weitgehend umstrukturiert, gleichzeitig blieben die Eisenbahn und damit erhoffte Gäste ebenfalls fern.